Андрогенетическая алопеция и простагландины

пт., 13/11/2020 - 14:25 — Мордовцева Валерия ВладимировнаВ связи с тем, что при гипотрихозе бровей и ресниц хорошо зарекомендовали себя латанопрост и биматопрост, в настоящее время предпринимаются попытки использовать препараты этой группы и для наружного лечения андрогенетической алопеции.

По мнению Khidhir KG., et al., при андрогенетической алопеции имеет место уменьшение количества делящихся клеток, а вот число стволовых клеток в большинстве случаев не изменяется. Этот факт позволяет предположить, что при данной патологии в волосяных фолликулах отсутствует «активатор» роста волос, или же имеет место его ингибирование.

A. Nieves и L.A. Garza обнаружили, что у лысеющих людей уровень фермента простагландин D2 синтазы более высокий по сравнению лицами, не страдающими андрогенетической алопецией. При этом повышен не только уровень фермента, но и количество простагландина D2.

Больница Шарите. Часть 1

пт., 13/11/2020 - 09:38 — Laege

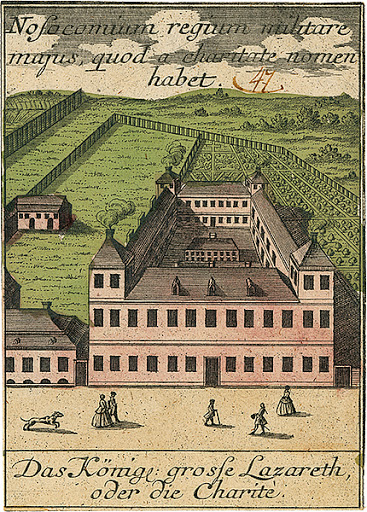

Осенью 1709 прусский король Фридрих I отправился в восточнопрусский город Мариенвердер для встречи с Петром I для переговоров по российской позиции в Северной войне и Войне за испанское наследство. Во время своего путешествия по Восточной Пруссии он увидел последствия разразившейся летом эпидемии чумы. унесшей 200 000 человек. Под глубоким впечатлением от увиденного по возвращении в Берлин он подписывает указ об учреждении чумного дома. Под будущую карантинную больницу он выделил королевскую землю за городской чертой у Шпандауских ворот.

Осенью 1709 прусский король Фридрих I отправился в восточнопрусский город Мариенвердер для встречи с Петром I для переговоров по российской позиции в Северной войне и Войне за испанское наследство. Во время своего путешествия по Восточной Пруссии он увидел последствия разразившейся летом эпидемии чумы. унесшей 200 000 человек. Под глубоким впечатлением от увиденного по возвращении в Берлин он подписывает указ об учреждении чумного дома. Под будущую карантинную больницу он выделил королевскую землю за городской чертой у Шпандауских ворот.

В 1710 здание открылось, но к этому моменту эпидемия довольно быстро сошла на нет. Чтобы 2-этажная больница с её 400 койками не простаивала, её сделали одновременно приютом для бездомных, незаконнорожденных и проституток, и домом престарелых. В 1713 больница стала служить и военным госпиталем, где военные хирурги начинали свою карьеру.

В 1727 Фридрих Вильгельм I одобрил предложение о том, «чтобы гражданский и военный госпиталь были учреждены в Гарнизонном госпитале у Шпандауских ворот для обращения с гражданами и солдатами». И король собственной рукой на соответствующем документе написал «здание следует называть charité». Само название charité в переводе с французского означает благотворительность.

О хищниках

вт., 10/11/2020 - 15:34 — Юрий_БоровиковНесколько месяцев назад научно-практический рецензируемый медицинский журнал “Вестник дерматологии и венерологии” опубликовал нашу статью “Ангина буллезная геморрагическая”. C тех пор ежедневно на мой адрес электронной почты приходят предложения от редакций различных журналов (как отечественных, так и зарубежных) с предложением опубликовать результаты своих научных наблюдений на страницах этих изданий.

Конечно, живой интерес к твоим работам может польстить любому исследователю. Стоит лишь отметить, что такое агрессивное внимание имеет сугубо меркантильную подоплеку и исходит от учредителей так называемых хищнических журналов.

Термин “хищнические журналы” был предложен академическим библиотекарем Jeffrey Beall из университета штата Колорадо в Денвере в 2010 году и охватывает периодические издания, публикующиеся в режиме открытого доступа, претендующие на статус научных журналов, но, на самом деле, ведущих нечестную игру взимания платы с авторов рукописей без предоставления полноценных редакторских (система рецензирования) и издательских услуг. Заслугой Jeffrey Beall следует назвать разработку критериев, которые могли бы помочь авторам распознавать сомнительные издания, а также создание списка хищнических журналов и издателей (Beall’s List).

Синдром шелушащейся кожи и гипотрихоз

сб., 07/11/2020 - 20:31 — mordovtsevaСиндром шелушащейся кожи был впервые описан H.Fox в 1921 году. Этот синдром представляет собой редкий генодерматоз с аутосомно-рецессивным типом наследования. Клинически проявляется поверхностным шелушением кожи.

В соответствии с современными представлениями, различают две формы этого синдрома: локальную и генерализованную.

Локальной форме соответствует синдром акрального шелушения кожи, обусловленный мутацией в гене TGM5, кодирующего синтез трансглутаминазы 5.

В свою очередь генерализованная форма подразделяется на два типа: А (невоспалительный) и В (воспалительный). Невоспалительный тип обусловлен мутацией в гене карбогидрат сульфотрансферазы 8 (CHST8). Тип В обусловлен мутациями в гене CDSN, кодирующем корнеодесмозин.

Общая больница Вены

пт., 06/11/2020 - 14:07 — Laege

Император Иосиф II занимался вопросами общественного здравоохранения и медицинского образования более, чем другие правители Австро-венгерской империи до и после него. Создание Общей больницы Вены было его любимым личным проектом. Она стала одним наиболее известных медицинских институтов Европы и домом для Венской медицинской школы. Правда к этому поворотном моменту её история уже насчитывала почти 100 лет.

Император Иосиф II занимался вопросами общественного здравоохранения и медицинского образования более, чем другие правители Австро-венгерской империи до и после него. Создание Общей больницы Вены было его любимым личным проектом. Она стала одним наиболее известных медицинских институтов Европы и домом для Венской медицинской школы. Правда к этому поворотном моменту её история уже насчитывала почти 100 лет.

В 1686 после окончания османской осады Вены доктор Иоганн Франк пожертвовал деньги и свою землю на Альзер штрассе для создания госпиталя. Но денег для постройки всех зданий не хватило и часть ветеранов войны и их семей были размещены в существующей инфекционной больнице. В 1693 император Леопольд I выделил деньги на создание крупной больницы на 1042 человека для бедняков и инвалидов (инвалидами тогда называли всех раненых на войне солдат независимо от степени тяжести ранений и ветеранов войны, не имеющих средств для жизни).

В 1724 в больнице располагалось уже 1740 пациентов. Дальнейшее расширение больницы стало возможно благодаря барону Фердинанду фон Тавонату, который завещал часть своего состояния в пользу бывших солдат. В результате можно было достроить уже начатое здание для семейных пар и овдовевших (теперь его называют Тавонатхоф). В 1733 были построены новые больничное, служебное ремесленное здания.

Олимп

вт., 03/11/2020 - 15:16 — Юрий_БоровиковНесколько лет назад я путешествовал по материковой Греции.

В поездке меня восхитил Афинский Акрополь (V век до н.э.) – удивительный архитектурный ансамбль на высокой скале, возвышающейся над городом. Древнегреческий шедевр, символ страны. Без сомнения, здесь стоило побывать.

Потом были Дельфы – знаменитое святилище, место нахождения “омфалоса”, важнейший религиозный центр VI века до н.э.

На севере страны запомнился музей, расположенный в кургане – месте захоронения Филиппа II, отца Александра Македонского (IV век до н.э.). Наряду с диковинным убранством внутри гробницы, ослепили своей красотой выставляемые здесь украшения из золота.

Очень органичны небольшие церкви, разбросанные по центру Салоник. Большей частью выстроенные в форме греческого креста. Древние фрески и прекрасная мозаика храмов завораживают.

Врожденная аплазия кожи

сб., 31/10/2020 - 07:38 — mordovtsevaВрожденая аплазия кожи представляет собой эритематозный, эрозивно-язвенный или похожий на рубец дефект кожи, существующий с рождения.

Может наблюдаться на любом участке кожного покрова, но наиболее часто обнаруживается на волосистой части головы в теменной области. При этом волосы в зоне очага поражения отсутствуют.

В некоторых случаях кожный дефект распространяется вглубь на нижележащие ткани и может включать в себя как костную ткань, так и твердую мозговую оболочку.

Иногда врожденная аплазия кожи проявляется изолированно (одиночные или множественные очаги на одном или нескольких участках кожи) или в сочетании с другими множественными дефектами развития разных органов, являясь частью наследственных синдромов.

Волосы и синдром Иценко-Кушинга

пт., 30/10/2020 - 11:59 — Мордовцева Валерия ВладимировнаДля оценки функции гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы привычным является проведение биохимического анализа крови, мочи и, в некоторых случаях, слюны. Однако, результаты этих исследований отражают уровень гормонов, в частности, кортизола только на момент взятия биологических жидкостей или, максимум, за период до 24 часов.

В последние годы было показано, что анализ проксимального отдела волосяного стержня помогает восстановить значительно более полную картину активности гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы за более продолжительный период (до нескольких месяцев). Это происходит за счет того, что кортизол буквально встраивается в волосяной стержень, и в первую очередь в его корковое вещество.

Почему же анализируется именно проксимальный отдел волосяного стержня и именно первые 3 см от поверхности кожи волосистой части головы? В ходе одного из экспериментов было установлено, что значительное количество кортизола вымывается из волос.

Сен-Лазар. Часть 2

чт., 29/10/2020 - 10:08 — Laege С конца 1830-х в парижской медицинской системе возникло разделение потоков больных венерическими болезнями. В больницы Миди и Лурсин направлялись мужчины и женщины с т.н. «незаслуженными» венерическими болезнями, когда заражение происходило случайно, а в открывшийся в тюрьме Сен-Лазар лазарет отправлялись женщины лёгкого поведения с «заслуженными» болезнями. Как можно заметить, по тем временам мужчины вроде как и не были виноваты в распространении сифилиса и других болезней.

С конца 1830-х в парижской медицинской системе возникло разделение потоков больных венерическими болезнями. В больницы Миди и Лурсин направлялись мужчины и женщины с т.н. «незаслуженными» венерическими болезнями, когда заражение происходило случайно, а в открывшийся в тюрьме Сен-Лазар лазарет отправлялись женщины лёгкого поведения с «заслуженными» болезнями. Как можно заметить, по тем временам мужчины вроде как и не были виноваты в распространении сифилиса и других болезней.

Лазарет Сен-Лазара мог принять на лечение до 360 женщин, в год количество пациентов превышало тысячу. Учреждение нередко было переполнено и крайне недоукомплектовано врачами, чьи методы гинекологического осмотра были признаны антисанитарными и опасными. Например, длительное время речи об использовании индивидуальных зеркал или хотя бы обработке использованных не было вовсе. Такое положение дел сохранялось до 1888, когда после ряда реформ, лазарет стал всемирно признанным безопасным центром исследований и лечения венерических заболеваний.

Оголить затылок, или с ног на голову

вт., 27/10/2020 - 18:39 — Мордовцева Валерия ВладимировнаХирургическое лечение андрогенетической алопеции в последние годы становится все более популярным. Известно, что при пересадке волос используются аутологичные фолликулярные единицы, полученные, как правило, из затылочной области.

С учетом того, что андрогенетическая алопеция имеет склонность к прогрессированию, то процедуру пересадки волос иногда приходится повторять. Понятно, что запас фолликулярных единиц на затылке не бесконечен.

О возможности использования фолликулов с других участков туловища говорилось еще в конце 20 века. Лишь недавно этот вопрос стал изучаться подробнее.

Тот факт, что экстракция фолликулярных единиц не оставляет после себя линейных рубцов, дает возможность получать фолликулы из различных областей туловища (борода, паховая и подмышечная область, грудная клетка и конечности у лиц с обильным оволосением).

Однако такие характеристики волос на теле, как толщина, длина и цикл развития волосяного фолликула не полностью соответствуют таковым волос на волосистой части головы. Кроме того, на волосистой части головы многие волосяные фолликулы продуцируют по 2-3 волоса, на теле же каждый фолликул «дает жизнь» только одному волосяному стержню.